(通讯员:许云丽)近日,国际顶级期刊《Nano Energy》(最新影响因子17.1,JCR分区:Q1)在线发表了我中心胡功伟博士作为第一兼通讯的题为“Tunable sensitivity of strain sensor by coupling piezotronic and tunneling effects”(通过压电和隧道效应的耦合实现可调灵敏度的应变传感器)的最新研究成果,研究生张依涵为论文第二作者,西北工业大学黄维院士和黄佛保副教授为论文共同通讯,中心青年教师李梦璐博士和刘敏副教授参与了该项工作,论文详见:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111440

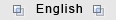

压电电子学传感器已成为机器人技术、人机交互和无线监测等应用中不可或缺的一部分。然而,尽管压电电子学传感器具备出色的传感性能,其灵敏度长期面临着可调且可靠性较差的问题,阻碍了它们在多功能方面的应用。本研究通过压电电子学和隧穿效应的耦合,聚焦于金属-绝缘体-半导体(Metal-Insulator-Semiconductor,MIS)隧道结,利用半导体器件物理COMSOL模拟仿真,设计出一种高度可电控灵敏度且稳定性极好的应变传感器。

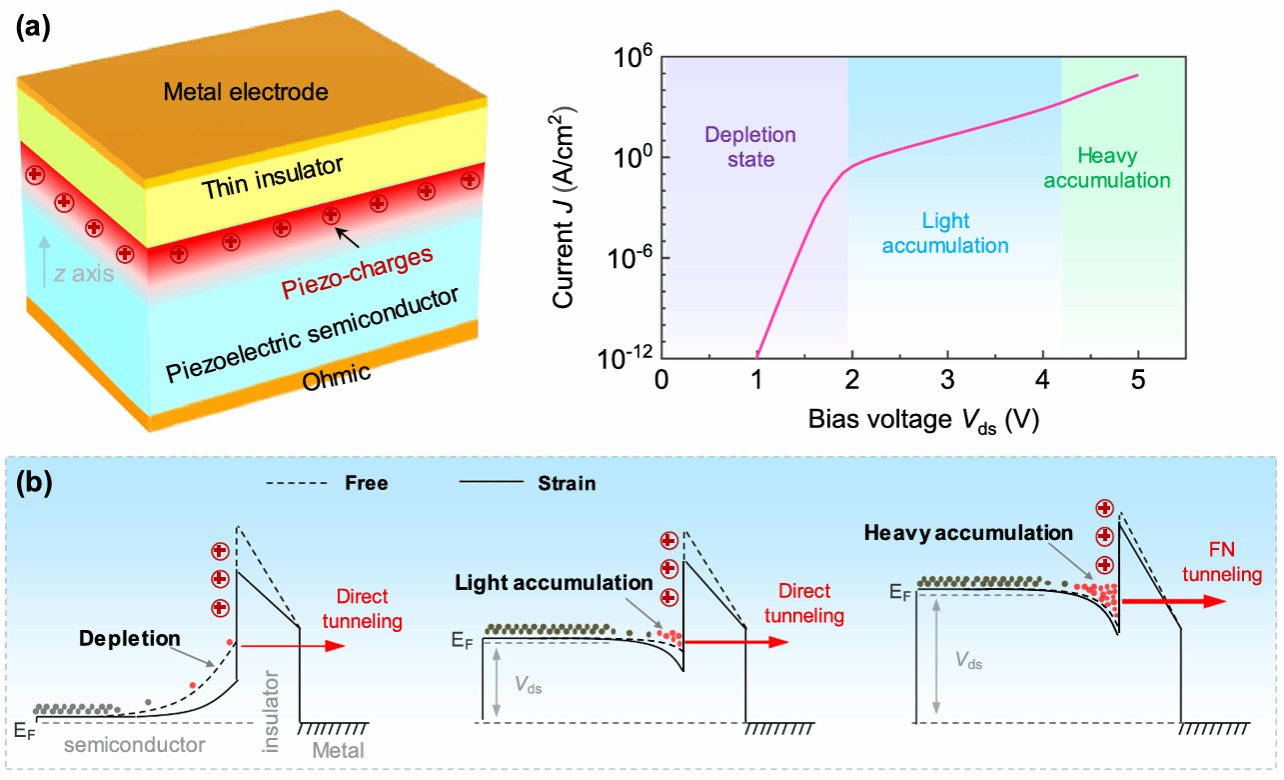

在本研究中,该器件的核心在于应变诱导的压电极化电荷对隧穿势垒高度与宽度的同时、同向调控性,进而触发级联式指数电流响应。由于界面压电电荷对能带的调控强度依赖于载流子的屏蔽效应,而MIS界面载流子状态(耗尽或者积累)恰好可通过偏置电压调控,这为我们设计灵敏度可切换的传感器提供了启发。深入研究表明,在低偏压下,界面载流子耗尽,压电电荷的屏蔽效应较弱,隧穿势垒高度与宽度随应力显著变化,导致灵敏度的电流响应。然而,当偏置电压增大到一定幅度,界面能带向下弯曲,大量载流子在界面附近积累,导致大部分压电电荷被屏蔽,隧穿势垒基本不变,器件进入低灵敏状态。另一方面,界面处载流子的某一状态会维持在较宽偏压范围内,导致传感器的高、低灵敏度具有极高的统一性,这一点可通过我们(首次)提出的局部应变灵敏度系数(Local Gauge Factor,LGF)来描述。传感器灵敏度最高值可达1.8×107,并且灵敏度的可调性为3.6×105,远超传统压电电子学的传感性能。此外,通过结构优化,该器件的性能还可以得到进一步提升:通过厚或高势垒的绝缘层可增强隧穿效应,显著提高了LGF及其比值;而较低的掺杂通过减少电荷屏蔽,可略微增加LGF;低功函数金属电极则通过降低临界偏压而不提高LGF。本研究揭示了界面工程与应变传感性能之间的内在关联,这一发现有望用于开发稳定多功能器件及机械智能系统。

该项工作得到了国家自然科学基金,湖北省自然科学基金和教育厅科技研究计划等项目的支持。胡功伟,三峡大学数理学院校聘副教授、硕士研究生导师,在压电电子学器件物理及其应用方面开展大量前沿研究工作,聚焦于中心和非中心对称半导体高性能机电传感器件设计、研发与制造,近两年以第一/通讯作者身份在ACS Nano, Nano Energy,Nano Research、Communications Physics和Applied Physics Letters等期刊上发表论文近20余篇,申请发明专利8项,获批国家自然科学基金和省部级项目各1项。